多肉植物を育てていると、茎に沿って螺旋状に子株がつく様子を見たことがある方も多いでしょう。まるで計算されたような規則正しさですが、なぜこのような配置になるのか? いろいろと考察してみた結果、「これは進化の中で培われた理にかなった成長戦略なのでは?」という仮説に行きつきました。あくまで自論ですが、この記事ではその理由を考えてみたいと思います。

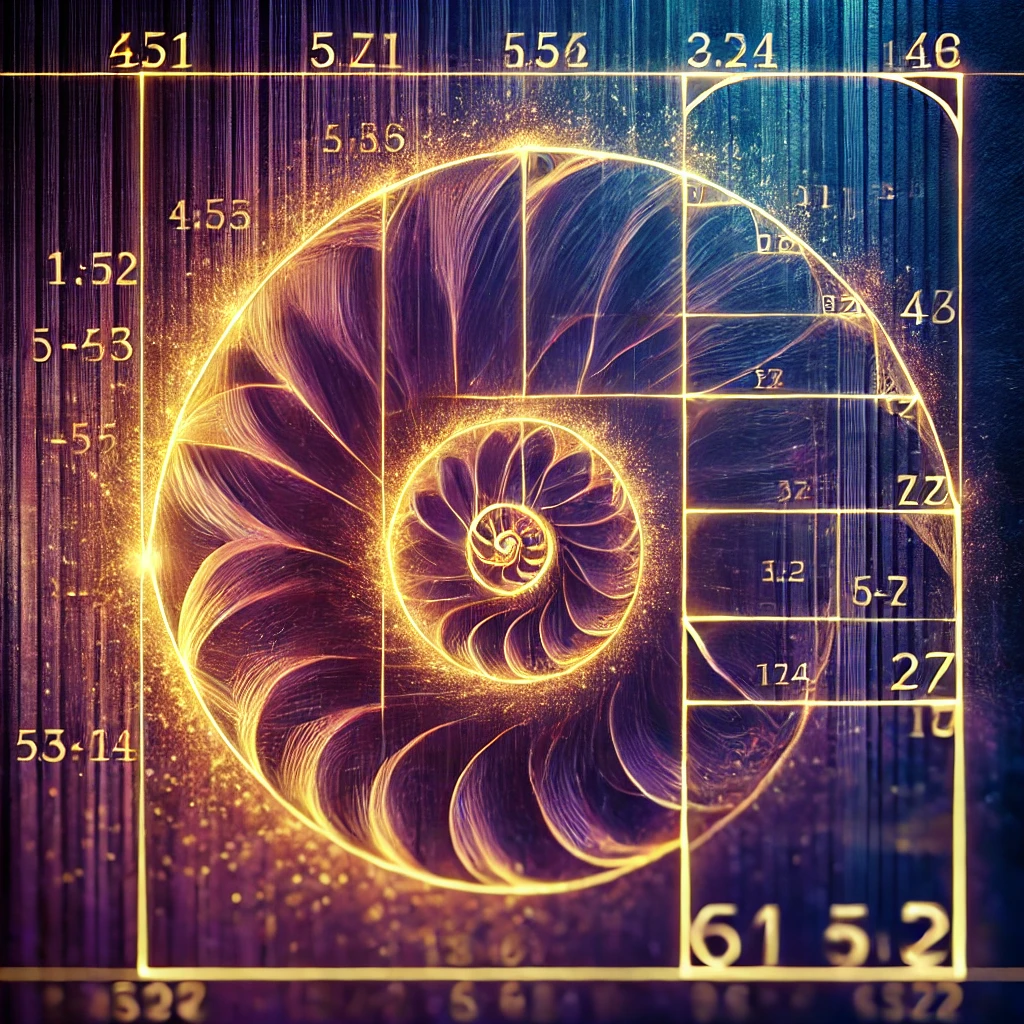

1. フィボナッチ配列による最適な配置

自然界にはフィボナッチ数列に基づいた螺旋配置が数多く存在します。ひまわりの種や松ぼっくりの鱗片のように、多肉植物の子株もこの法則に従っているのではないかと考えます。

この配置によって、限られたスペースの中で最大限に光を受け取ることができるのです。もし一直線に並んでしまったら、下の子株は上の子株に光を遮られてしまいます。螺旋状ならば、どの子株も適切に光を浴びることができるわけですね。

2. スペースの有効活用と成長の最適化

植物が成長する際、子株同士が密集しすぎると、栄養や水分の取り合いが起こってしまいます。しかし、螺旋状に分布していることで、各子株が無理なく成長できるスペースを確保できるのではないでしょうか?

また、地面に落ちた際も、均等な間隔で落ちやすくなるため、新しい場所で生存しやすくなるかもしれません。

3. 安定した重心と耐久性

もし子株が偏ってついてしまうと、植物全体の重心がズレて倒れやすくなってしまう可能性があります。しかし、螺旋状に配置されることで、全体のバランスが取れ、強風や外部の衝撃にも耐えやすくなるのではないかと考えました。

これは物理的な観点からも合理的な進化といえるかもしれません。

4. 繁殖の効率化

多肉植物は、子株を親株から切り離し、独立して成長させることで増殖します。その際、親株からスムーズに離れることができるかどうかは重要です。

螺旋状に子株が出ることで、すべての子株が適度な距離を保ち、上手く地面に落ちて根を張ることができるのではないでしょうか?

5. 水分の保持と蒸散のコントロール

多肉植物は乾燥地帯に生息するため、水分の蒸発を抑える工夫が必要です。螺旋状に子株がつくことで、葉と葉の間に適度な風通しが生まれ、蒸散を抑えつつ適度に水分を保持できるのではないかと思います。

結論:螺旋状の配置は多肉植物の進化の賜物?

こうした理由を考えると、多肉植物が螺旋状に子株を出すのは、進化の過程で獲得した合理的な成長戦略なのではないかと思えてきます。

もちろん、これはあくまで私の自論であり、科学的に証明されたものではありません。しかし、こうして植物の形を観察しながら「なぜこうなっているのか?」と考えるのも、多肉植物を育てる楽しみの一つではないでしょうか?

みなさんも、お手持ちの多肉植物をじっくり観察しながら、自分なりの「進化の理由」を考えてみてはいかがでしょう?