観葉植物を育てる際に気をつけたい病気のひとつに軟腐病があります。この病気は特に**エルウィニア属(Erwinia)**の細菌によって引き起こされ、感染すると植物の組織がドロドロに腐敗し、独特の悪臭を放つのが特徴です。軟腐病は進行が早く、発症すると短期間で植物を枯死させてしまうことがあるため、早めの対策が重要です。

軟腐病に有効な薬剤はあるのか?

現在、観葉植物に使用できる軟腐病対策の農薬は存在しません。農薬はそれぞれ適用作物が決められており、許可された植物以外に使用することは農薬取締法により禁じられています。特に細菌性の病気に対しては、薬剤の無計画な使用が耐性菌の増加を引き起こす恐れがあるため、適切な防除策を講じる必要があります。

バチルス菌を活用した軟腐病の防除

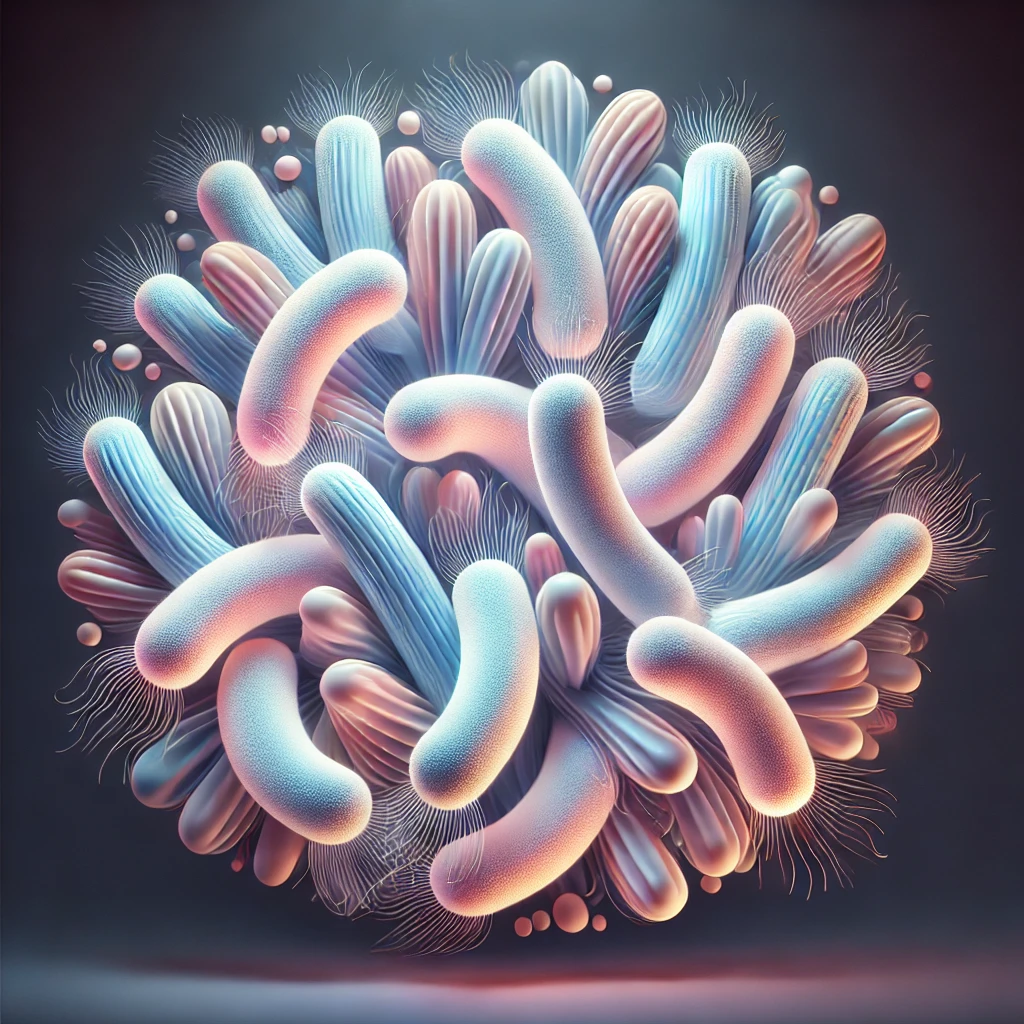

近年、**バチルス菌(Bacillus)を利用した生物的防除が注目されています。バチルス菌は自然界に広く存在する細菌で、エルウィニア菌に拮抗する性質を持つことが知られています。中でも納豆菌(Bacillus subtilis)**は有用なバチルス菌のひとつであり、植物の病害防除に役立つ可能性があるとされています。

軟腐病の予防策

現時点で観葉植物の軟腐病を確実に治療する方法はありませんが、以下の予防策を実践することで発生リスクを低減できます。

- 水管理の徹底

過湿環境はエルウィニア菌の繁殖を助長するため、水のやりすぎを避け、適切な排水を確保しましょう。 - 傷口を作らない

剪定や植え替え時の傷口から細菌が侵入しやすいため、作業時は清潔なハサミを使用し、傷口を早く乾燥させることが大切です。 - バチルス菌を活用する

市販のバチルス菌を含む微生物資材を利用することで、エルウィニア菌の増殖を抑えられる可能性があります。 - 感染個体は早めに除去

すでに軟腐病を発症してしまった植物は速やかに処分し、ほかの植物への感染を防ぎましょう。

余談:ストレプトマイシンは軟腐病に有効だが…

軟腐病に対してはストレプトマイシンなどの抗生物質が有効であることが知られています。実際に、玉ねぎなどの作物ではストレプトマイシンを含む農薬が使用されています。しかし、これらの薬剤は観葉植物には適用されておらず、無許可での使用は農薬取締法違反となるため注意が必要です。また、抗生物質の乱用は耐性菌の発生を助長するため、むやみに使用することは避けるべきです。

農薬や化学肥料がバチルス菌に与える影響

バチルス菌を利用して軟腐病を防ぐ場合、農薬や化学肥料の使用には注意が必要です。

1. 一部の農薬はバチルス菌を殺してしまう

殺菌剤や抗生物質系の農薬はエルウィニア菌だけでなく、バチルス菌も抑制してしまう可能性があります。特に、ストレプトマイシンを含む農薬や銅剤(ボルドー液など)は、バチルス菌の増殖を妨げることが報告されています。

2. ベンレート水和剤(ベノミル)のバチルス菌への影響

**ベンレート水和剤(有効成分:ベノミル)**は、広範囲の真菌病に効果がある殺菌剤ですが、土壌中のバチルス菌に対しても抑制的に作用する可能性があります。

- バチルス菌の生存を阻害する可能性

ベノミルは主にカビ(糸状菌)に対する効果が強いものの、バチルス菌のような有益な細菌にも影響を与える可能性があります。

3. 化学肥料がバチルス菌の活動を阻害する可能性

化学肥料の過剰使用は土壌のpHを変化させ、バチルス菌の生存環境を悪化させることがあります。

バチルス菌は乾燥すると死ぬのか?

バチルス菌は他の多くの細菌と異なり、乾燥に強い特徴があります。

- 芽胞(がほう)を形成することで耐久性を高める

バチルス菌は不利な環境になると**芽胞(スポア)**を形成し、乾燥や高温、紫外線などの厳しい環境下でも生存できます。 - 乾燥すると増殖は止まるが、死滅はしない

芽胞状態のバチルス菌は代謝を停止して耐久モードになりますが、水分が供給されると再び発芽し、増殖を開始します。 - バチルス菌を活かすには適度な湿度が必要

乾燥には強いものの、活発に働かせるためには適度な湿度や有機物の供給が重要です。

まとめ

観葉植物の軟腐病はエルウィニア菌が原因となる細菌病で、現時点では使用可能な農薬がありません。しかし、バチルス菌を利用した防除が期待されており、適切な水管理や清潔な栽培環境の維持が予防につながります。

また、ベンレート水和剤(ベノミル)はバチルス菌に影響を与える可能性があるため、バチルス菌を活かした病害防除を考えている場合は使用を慎重に検討する必要があります。さらに、バチルス菌は乾燥しても芽胞を形成して生き残るため、水分が供給されれば再び増殖できる強い生命力を持っています。